Schachtelhalm

Equisetum arvense

Der Ackerschachtelhalm gehört zur Familie der

Schachtelhalmgewächse – einer uralten Pflanzengruppe,

die zu den ersten

Pflanzen zählte, die das Land besiedelten.

Zusammen mit den Farnen wuchsen vor

über 400 Millionen Jahren, lange bevor es Blütenpflanzen, Bienen oder gar

Dinosaurier gab, seine baumartigen Verwandten in den dampfenden Sumpfwäldern

des Devon und Karbon.

Einige Arten erreichten Höhen von bis zu 30 Metern und

prägten ganze Landschaften.

Heute erscheint sein kleiner Nachfahre eher unscheinbar –

doch in ihm lebt die Kraft dieser prähistorischen Urwälder weiter.

Er trägt das

Erbe einer Welt in sich, in der Pflanzen noch aus Sporen geboren wurden und die

Erde selbst jung war.

Volksnamen

Ackerschachtelhalm, Schachtelhalm, Zinnkraut, Fegekraut, Katzenwedel, Pferdeschwanz, Schafstroh, Katzenschwanz

Der deutsche Name Ackerschachtelhalm erklärt sich beinahe von selbst: Die Pflanze wächst bevorzugt auf Äckern und verdichteten Böden, und ihr Stängel ist durch die regelmäßig gegliederten Glieder so aufgebaut, dass er an ineinandergeschobene Schachteln erinnert.

Auch der botanische Name Equisetum arvense gibt Aufschluss über Form und Lebensraum: Equisetum leitet sich ab vom lateinischen equus (Pferd) und seta (Borste) – ein Hinweis auf die festen, borstenartigen Halme, die an Rosshaar erinnern. Arvense bedeutet „auf dem Acker vorkommend“

Erkennung & Verwechslungsgefahr

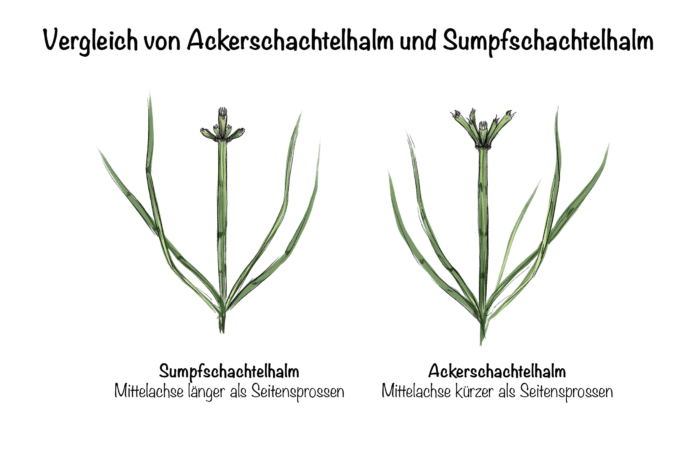

Beim Sammeln des Ackerschachtelhalms ist Achtsamkeit gefragt – vor allem an feuchten Standorten kann er leicht mit dem Sumpfschachtelhalm (Equisetum palustre) verwechselt werden, der giftige Alkaloide enthält und nicht verwendet werden sollte. Ein sicheres Unterscheidungsmerkmal liegt in der Länge und Färbung der Pflanzenteile:

"Im Sumpf trägt man hohe Gummistiefel."

- Länge der Sprossen: Beim Ackerschachtelhalm

sind die Seitentriebe, länger als die Stängelscheiden, von denen die Seitentriebe quirllartig entspringen,

Dagegen weisen Seitentriebe, die kürzer als die Stängelscheiden sind, auf den Sumpfschachtelhalm hin. Wichtig, hier geht es um das Verhältnis des ersten Abschnittes von Seitentrieb und Mittelachse. - Farbe: Ackerschachtelhalm ist meist grünlich, selten rötlich-bräunlich. Sumpfschachtelhalm zeigt oft dunkle, fast schwarze Färbungen an den Gliedern

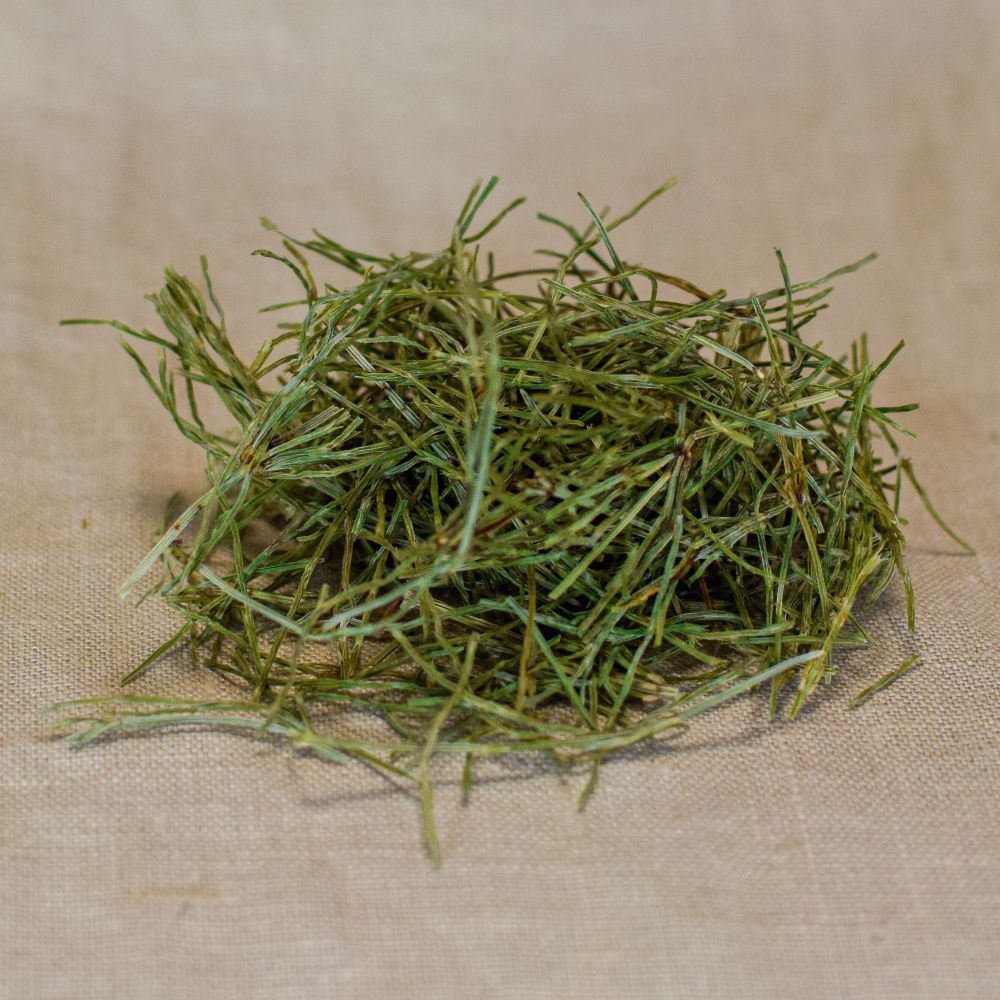

Weiterer Hinweis: Verfärben sich die Triebe beim Trocknen braun, kann das auf einen Pilzbefall hinweisen. Dieser Pilz bildet ein eigenes Alkaloid und macht die Pflanze ungenießbar. Daher empfiehlt es sich, nur die oberen Triebspitzen zu sammeln und die Ernte auf den Frühsommer zu beschränken – idealerweise bis Johanni (24. Juni). Zu diesem Zeitpunkt ist die Pflanze ist weitgehend frei von Pilzbesiedelung.

Wer sich unsicher ist, sollte zur eigenen Sicherheit besser auf das Sammeln verzichten – oder eine fachkundige Person zur Bestimmung hinzuziehen.

Sumpf

Schachtelhalm

Acker

Schachtelhalm

Naturheilkundliche Anwendung

Der Ackerschachtelhalm ist vor allem für seinen hohen Gehalt an Kieselsäure bekannt – ein strukturgebender Mineralstoff, der in dieser Pflanze in besonders gut verfügbarer Form vorkommt. Um ihn vollständig zu lösen, wird empfohlen, die Pflanze mindestens 15 Minuten sanft zu sieden – ein einfacher Aufguss reicht oft nicht aus.

Die daraus gewonnene Abkochung findet seit Jahrhunderten Anwendung zur Stärkung von Bindegewebe, Knochen und Haut – also all jener Strukturen, die unserem Körper Form und Festigkeit verleihen.

Traditionell wird der Schachtelhalm bei Bindegewebsschwäche, Blutungen, Harnwegsinfekten, Nierengrieß und Wassereinlagerungen eingesetzt.

Auch bei rheumatischen Beschwerden, Gicht oder zur Prophylaxe von Osteoporose kann er unterstützend wirken. Äußerlich angewendet – etwa als Bad, Auflage oder Waschung – hilft er bei schlecht heilenden Wunden, Zahnfleischproblemen oder Nagelbettentzündungen.

Seine zusammenziehenden und entzündungshemmenden Eigenschaften machen ihn zudem zu einem bewährten Kraut in der Naturkosmetik, besonders zur Hautstraffung und Durchblutungsförderung.

Standort

Heute begegnet uns der Schachtelhalm nicht mehr als Riese im Urwald, sondern als hartnäckiger, genügsamer Begleiter am Wegesrand. Er wächst auf Äckern, an feuchten Wiesenrändern, auf Brachflächen, entlang von Bahngleisen und in Gärten – überall dort, wo der Boden verdichtet, gestört oder nährstoffarm ist. Besonders liebt er feuchte, leicht saure Standorte mit hohem Grundwasserstand und kommt selbst mit salz- oder herbizidbelasteten Böden zurecht.

Sein Erscheinen gilt in der Pflanzenheilkunde und Permakultur oft als Zeigerpflanze für übernutzte oder erschöpfte Böden – und zugleich als Impulsgeber zur Regeneration. Wo andere Pflanzen sich zurückziehen, beginnt er mit leiser Beharrlichkeit den Wiederaufbau.

Sporenstände

Diese sommerlichen Sprossen sind allein der Lichtaufnahme gewidmet, während die Fortpflanzung ganz dem Frühlingstrieb überlassen bleibt - eine klare Trennung zwischen Fortpflanzung und Lichtassimilation, wie sie in der Pflanzenwelt nur selten vorkommt.

Tief unter der Erde verzweigt sich ein weitreichendes Rhizomsystem, dessen Wurzeln bis zu 1,5 Meter in den Boden reichen können. Der Ackerschachtelhalm überdauert damit selbst ungünstige Jahre und kann sich durch kleinste Rhizomstücke vegetativ vermehren. Selbst kleinste Bruchstücke dieser Wurzelgeflechte können neue Pflanzen hervorbringen – ein Grund, warum er im Ackerbau oft als hartnäckiger Begleiter gilt.

In seiner Struktur wirkt er fast unverwüstlich – wie ein grünes Gedächtnis der Erde.

Signatur und Wesen

Der Ackerschachtelhalm verkörpert die Reduktion auf das Wesentliche – eine pflanzliche Essenz von Struktur. Kein üppiges Blattwerk, keine Blüte: Stattdessen zeigt sich eine klare, rhythmische Gliederung. In seinen feingliedrigen Quirlen, den streng segmentierten Abschnitten und seiner aufrechten Gestalt offenbart sich eine stille, innere Ordnung – als wäre er aus dem Mineralischen geboren, kristallin und gerüstartig in seiner Erscheinung.

Diese besondere Signatur macht ihn zu einer Pflanze der Klärung und Sammlung. Er stärkt die Fähigkeit zur inneren und äußeren Struktur – im Denken, im Fühlen, im Alltag. Besonders Menschen, denen es schwerfällt, Ordnung in ihre Gedanken oder Lebensprozesse zu bringen, kann er unterstützen, wieder mehr Klarheit, Form und Ausrichtung zu finden.

Gleichzeitig kann er helfen, sich aus zu starren Strukturen zu lösen, wenn diese den lebendigen Fluss behindern oder wenn Ordnung zur Belastung wird. Der Schachtelhalm steht auch für Beweglichkeit innerhalb eines stabilen Rahmens. So unterstützt er Offenheit, ohne Halt zu verlieren.

Sein Bezug zum Bindegewebe und zur Wirbelsäule – unseren inneren Strukturhaltern – spiegelt sich auch auf seelischer Ebene: Der Schachtelhalm richtet auf, stärkt das Rückgrat und verleiht Halt, wo Stabilität gefragt ist.

Mit seiner über 400 Millionen Jahre alten Geschichte trägt er die Kraft der Beständigkeit und Ausdauer in sich – und erinnert uns daran, dass das Wesentliche oft im Einfachen liegt.

Geschichte & sonstige Verwendung

In der Pflanzenheilkunde wurde der Schachtelhalm bereits in der Antike geschätzt, doch es war vor allem Sebastian Kneipp, der ihn in der Neuzeit wieder populär machte – als stärkendes, harntreibendes und wundheilendes Mittel.

Sein Volksnamen Zinnkraut und Fegekraut verweist auf seine frühere Rolle zu ganz praktischen Zwecken: Seine kieselsäurereiche Halme wirkte wie feines Schleifpapier und machte ihn in früheren Zeiten zu einem geschätzten natürlichen Scheuermittel – vor allem zum Putzen von Zinn, Kupfer und anderen Metallen.

Auch im biologischen Gartenbau findet der Schachtelhalm Anwendung: Als Kaltwasserauszug, Jauche oder Abkochung, wird er zur Stärkung von Pflanzen eingesetzt. Die enthaltene Kieselsäure kräftigt die Zellwände und macht Pflanzen widerstandsfähiger gegen Pilzbefall und saugende Insekten. Besonders bei Mehltau, Rost oder anderen Pilzerkrankungen an Beeren, Obstbäumen oder Gemüsepflanzen kann ein vorbeugender Einsatz hilfreich sein. Wichtig dabei: Der Sud sollte mindestens 30 Minuten köcheln, um die wirksamen Bestandteile zu lösen.

Astrologische Zuordnung

Planetarisch untersteht der Ackerschachtelhalm dem Saturn, dem Prinzip der Struktur, Konzentration, Verdichtung und Form. Seine aufrichtende Kraft, sein mineralischer Charakter und seine Beziehung zu Knochen, Haut und Bindegewebe spiegeln saturnische Qualitäten auf allen Ebenen wider. Gleichzeitig tragen seine Vorliebe für feuchte, wasserreiche Standorte und seine Anwendung bei Ausscheidung über die Niere auch die Signatur des Mondes. Auch Merkur klingt in seiner filigranen, aufrechten Gestalt und den feinen Quirlen – ein Hinweis auf Beweglichkeit, Informationsfluss und innere Durchlässigkeit innerhalb fester Strukturen.

Inhalt: 20 ml (96,00 € / 100 ml)